清代乾嘉以来,考据之学大兴,碑学崛起,蔚成风气。而至道咸时期,致力于碑学的书家们已不仅局限于先秦篆隶书体的考证研磨,而更以魏晋六朝墓志造像为取法对象,并熔铸篆隶笔法迟涩浑朴拙厚凝重的特点,引入楷、行、草书体的研习与创造。或刻意刀凿之痕,方劲峻利,棱角兀然;或追求金石漫漶之象,逆行顿挫,苍茫浑朴。自邓石如、何绍基至赵之谦、沈曾植等,逐渐形成了与标榜“书卷气”的帖学书风全然不同的另一种技法体系——追求金石气息的碑学技法。事物发展的规律往往如此——“合久必分,分久必合”。从技法意义上看,碑帖之疆界既然是人为所致,也就必然地人为来打破。至民国,三原于右任出,碑帖之融合由此成为一种历史的必然选择。于氏之后,固然仍有以碑帖之界画地为牢者,但非碑非帖或亦碑亦帖的书法探求日益成为主流。于右任书法的根本意义,也正在于此。

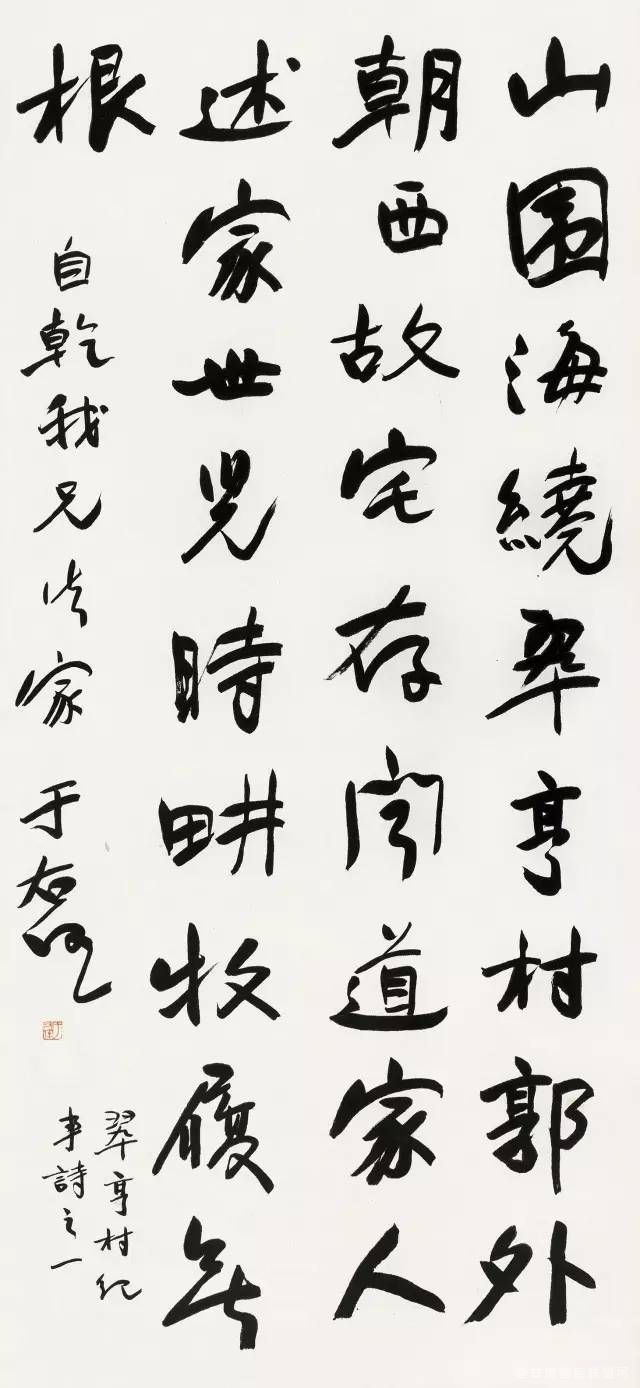

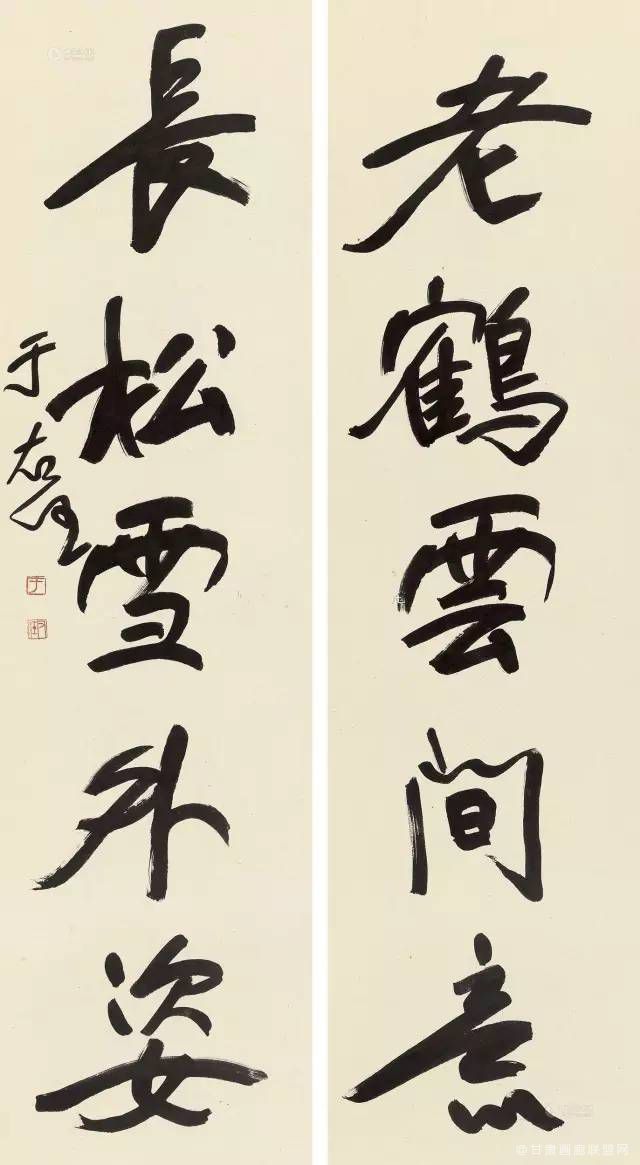

于右任早年取法赵孟頫,温文清雅,自言“肥而舒”。及长,亦或时风导引,亦或阅历识见使然,遂移情于碑版,朝夕摩挲,如痴如醉。尝诗云:“朝临石门铭,暮写二十品,辛苦集为联,夜夜泪湿枕。”又有诗赞《广武将军碑》:“碑版规模启六朝,寰宇声价迈‘二爨’,……慕容文重庾开府,道家像贵姚伯多,增以广武真三绝。”不仅朝夕手摩心追,且事业奔波之余,广为搜罗志石,先后购置三百余方珍贵碑石墓志,传为佳话。今天我们在西安碑林一、二碑廊所见的大部分珍品,即是于右任先生当年所搜求捐献。于右任先生的部分楷书作品如《邹容墓志》、《茹欲可墓志》等,即明显带有《张猛龙》及元氏墓志的风格特点,足见其于此用功之勤。于右任先生虽然长期浸淫北碑,但与前代碑派书家不同的是,他却形成了非碑非帖又亦碑亦帖的独特审美特点,这就是:用笔的腴润简直,结体的扁宕松阔,点画的劲健坦荡,整体气韵的磊落真率自然大方。包安吴所标榜的“逆势”、“顿挫”之法,后世历代习碑者均奉为碑派圭臬和度人金针,竟被于右任如此轻松地颠覆涤荡。因此说,于右任是有清以来碑帖融合最为成功的典范,一代书风的开拓者。他的成功,主要有三个方面的基本成因,这三个方面也昭示了其书法审美价值的历史意义。

其一,独特的习书方法和书学观念。他曾反复申述他的这种独特方法和主张——“学书法不可不取法古人,亦不可拘泥于古人”,“写字无死笔,……一有死笔,就不可医治了”;“临是临别人的,写是写自己的;临是收集材料,写是吸收消化。”这些看似寻常的观点对于今天的学书者仍不失指导意义,甚至是一种棒喝。在他的作品中,即使是楷体,也不易见到一般习碑者往往难以避免的生硬呆板的“棱角”,下笔简直,行笔率意,结体磊落坦荡,人们斤斤计较的藏露之法他似乎全然不顾,他所要的是碑的风韵而不是碑的刻痕,何故?刻痕皆“死笔”也。在他看来,“无死笔实为书法中之无上要义。”所以他的书法简直率真从容磊落,如此举重若轻的取法,与以描摹碑石之刻痕为能事的迂腐之辈,不啻天壤之别。当我们细细端详他笔下的点画形迹,那种爽直痛快,那种满不在乎,实在不像是一笔一划地写,倒更像是抓起毛笔饱蘸浓墨直接往宣纸上“摔”。那种由此而生成的大气、生气直击观者的精神与灵魂。“取法古人”人人皆懂而无疑义,“不拘泥古人”人人都自以为是,却未必能有几人懂得其真正的意义,何以如此?其一,“取法古人”有标准而“不拘泥古人”没有标准;其二,“取法古人”只需要灵气和勤奋,而“不拘泥古人”则除了这些以外还需要识见和勇气。因此,如果我们只从于右任的字里看出简直和痛快,则是看问题简单化、表面化了。

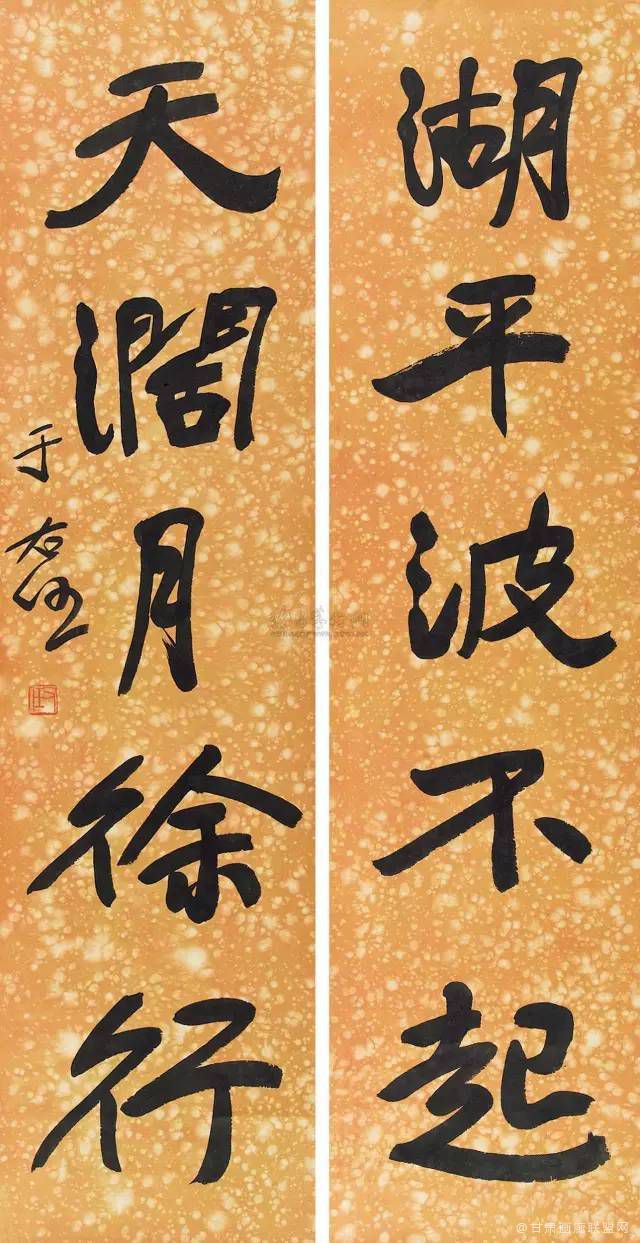

其二,中年以来,他以其深厚的功力而“胆大妄为”,致力“碑楷行书化”和“行草书北碑化”的探求。于右任曾反复说过这样的观点:“一切须顺乎自然,——在动笔的时候,我绝不是迁就美观而违反自然。因为自然本身就是一种美。”在他笔下,碑体楷书的行书化和行草书的北碑化,就是他这种“自然观”的直接反映和成功结果。“迁就美观”无疑就是忠实于碑体楷书的方整端严和帖学行书的流美飘逸。怎样不迁就?又怎样不违自然?无非就是保持碑版刻石书迹笔法书写的“自然”和保持行书结构与书写书势的碑体用笔个性的“自然”。这是至今令我们深思的两个“化”,完成这“两化”,则不仅需要他“百炼钢化为绕指柔”的功力,还需要他卓越不凡高屋建瓴的艺术识见,更需要他诗人的骚心文韵浪漫情怀和特殊经历所养就的胸中丘壑磅礴豪气。

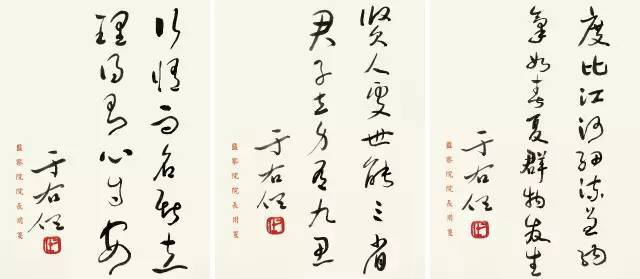

其三,标准草书的倡导与实践。于右任倾其大半生的心血致力于标准草书的研究与推广,用他自己的话说,就是“为过去草书作一总结帐”,这是他中年直到老年最大的使命和心愿。1927年始广泛搜集和研究历代草书的帖本、笔法与理论,1932年在上海发起成立“标准草书社”,出版《草书月刊》,提出以“易识、易写、准确、美丽”四个标准来改革草书。他认为“文字乃人类表现思想、发展生活之工具。其结构之巧拙,使用之难易,关乎民族之前途者至切!……广草书于天下,以求制作之便利,尽文化之功能,节省全体国民之时间,发扬传统之利器,岂非当今之急务欤”。于右任把对标准草书研究推广与国计民生联系起来,足见其“书以载道”的宏伟愿望和书法艺术社会担当的责任和使命,使我们不难理解为什么他要努力实现“易识、易写、标准、美丽”这样的标准和归宿。这种社会学意义上的责任和担当,也许与今天人们津津乐道的视觉艺术审美追求实在不能简单地对接,但也十分有趣,不管他的这一意愿与草书艺术审美之间如何乖谬,但正是这一基本主张和理念,使他从传承两千年的草书圭臬中逃离出来,从完备进而封闭的帖学统系草书笔法的束缚中冲决出来,从有清以来碑帖藩篱对峙中实现了自然而然的融合与超越,从而打破了“碑不能草”的神话。也因此实现了草书艺术的“美丽”——坦荡磊落腴润酣畅。而这“美丽”并非以历史上某家某派“正统”的草书范式为旨归,而是以“易识、易写、准确”的世俗要求为标准和前提。所以,不管于右任“标准草书”这一主张在艺术理念上有何缺失,但“于体草书”在书法史上的辉煌成就和开拓意义是不朽的。

当然,我们也应该看到,任何艺术探索在跋涉途中都会留下这样那样的遗憾,尤其是行草书的“随机性”特点更使其创作过程中的“成功率”遭遇到心态、情绪、材料、工具及当时环境等诸多因素瞬息万变的挑战,不可能件件都是精品。特别是于氏书名日隆,官高位尊,应酬之作过多过滥,甚至学生代笔的情形也在所难免,这些都是我们在充分肯定其书法艺术的创造性高度与书法史意义的同时,也应该注意的。

注: 本站发表文章未标明来源“甘肃画廊联盟网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:gansuhualang@126.com

2015-2018 gansuhualang.com All Rights Reserved,陇ICP备14000113号